律匠学院

汪勇专 2019年5月29日

本文入选由中国法学会网络与信息法学研究会主办,清华大学与阿里巴巴集团承办的中国法学会网络与信息法学研究会2018年年会论文。年会主题为“改革开放40年与网络信息法治发展”。

在大数据时代,数据网络既是一种战略数据资源,也是不断推动信息技术发展和商业模式创新的原动力。可以说,数据网络的发展带来了新的业务模态及金融形态,但同时也带来了公民个人信息频遭侵犯、互联网金融平台屡屡爆雷等新问题。通过实证考察及分析,面对数据网络犯罪的新动向,应从以下三个方面深入完善:一是对于侵犯公民个人信息类犯罪,应当层次分明,平衡隐私权、民众知情权和公民个人信息刑法保护三者间的关系,完善立体的公民个人信息刑事保护体系;二是对于涉互联网金融平台类犯罪的,则应秉承宽严相济的刑事政策,在支持科技和商业模式创新的基础上,构建综合的互联网金融平台犯罪防控制度;三是对于涉数据网络的新类型犯罪,则应在有所作为的前提下,按照罪刑法定原则,准确把握案件定性及刑事处理手段,打造涉数据网络新类型犯罪的刑法规制措施。

前 言

大数据时代数据网络犯罪的新动向

随着网络信息技术的跨越式发展,海量的各类数据化信息在产生中被收集、存储、使用及分析,新的业务模态及金融形态层出不穷。基于移动互联网和大数据技术产生并应用于金融构建的互联网支付、网络借贷、股权众筹、互联网非公开股权融资、互联网基金销售、互联网保险、虚拟货币、互联网端资产管理、融资租赁等呈现几何级数爆炸增长,这给数据网络监管及刑法规制带来了前所未有之挑战。在大数据时代,对数据网络犯罪而言,其不仅仅是传统意义上的侵犯计算机信息系统或侵害公民个人信息,而是演变为以数据网络为载体、纵向跨越侵犯公民个人信息、数据财产权及社会金融秩序等社会法益的犯罪体系。

习近平总书记多次强调:网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题。为贯彻习近平总书记的指示精神,在强化数据网络刑法规制的同时、防范互联网金融等可能导致的系统性金融风险,2015年7月18日,央行等十部委就联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,这其中就涉及到分类监管及非法金融活动的刑事处理。同年10月29日,国务院进一步下发了《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》。在总结前期数据网络犯罪办案经验的基础上,2017年5月8日,最高人民法院、最高人民检察院又发布了《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“两高《解释》”),该解释除了将公民个人信息的概念扩大,还细化明确了侵犯公民个人信息罪的其他构成要件如数量及情节。同年6月1日,最高人民检察院又形成《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,对数据网络犯罪中涉及互联网金融案件进行了梳理。

时间转向2018年这个特殊的年份。今年5月25日,欧盟历时数年立法程序的《通用数据保护条例》(简称GDPR)正式实施,这为欧盟等地区强化对信息数据的保护、对商业使用的限制等奠定了基础。与此同时,国内金融形势也在降杠杆、防风险等指导思想下历经波澜。互联网金融平台备案一延再延,类似唐小僧等涉及数百亿互联网平台爆雷等事件屡屡发生,资产管理等未经许可销售各类理财产品的方式屡见不鲜。2018年以来,互联网金融风险专项整治领导小组办公室等部门先后发布《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》等政策性文件,明确非法金融活动构成犯罪的应移送司法机关处置。基于前述背景,本文从侵犯公民个人信息类犯罪、互联网金融平台及虚拟货币(ICO)等新类型犯罪的实证分析出发,通过案例分析、问题解读等方式,提出完善意见,以期对数据网络犯罪的刑事防治对策研究有所裨益。

1 犯罪圈扩大:基于侵犯公民个人信息类犯罪的实证考察

现行刑法对公民个人信息的保护是以静态、非线性为特点的,换句话说,公民个人信息的概念仅限于直接与公民个人有关联的网络数据。而在大数据语境下,作为对象的公民个人信息范围正朝向非结构性、动态性转移。为适应这种新常态,那么,在两高《解释》出台之后,侵犯公民个人信息罪有了如何变化?通过对相关裁判文书进行研究,我们或许会有更为直观、数据化的认知。

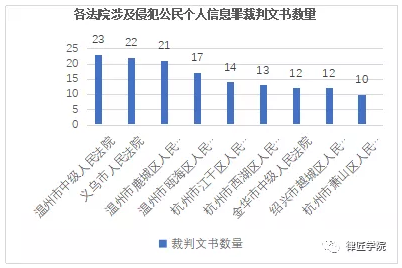

▲ 1-1 2014年至2018年6月间浙江省涉及侵犯公民个人信息罪的裁判文书,数据来自无讼案例

▲ 1-2 各法院涉及侵犯公民个人信息罪的裁判文书情况,数据来自无讼案例

以浙江省为例,利用无讼案例库收集的数据可知:在两高《解释》尚未通过之前,涉及侵犯公民个人信息罪的公开裁判文书保持稳定,其中,2014年为41份;2015年为44份;2016年为43份。而在两高《解释》通过之后的2017年,涉及侵犯公民个人信息罪的裁判文书相比2016年增长了3.95倍,达到了170份。2018年1月至6月,公开的裁判文书也有71份之多(见▲1-1)。更进一步,在浙江省各法院涉及侵犯公民个人信息罪的裁判文书中,温州市中级人民法院的最多,为23份;其次为义乌市人民法院,为22份(见▲1-2)。这充分表明两高《解释》对侵犯公民个人信息罪打击范围圈及力度的影响。

通常认为,在大数据时代,侵犯公民个人信息的犯罪日渐猖獗,且此类犯罪往往衍生出着诈骗、盗窃、敲诈勒索乃至故意杀人等重罪。因而,在公民个人信息被任意泄露的现实语境下,遏制犯罪势头,对侵犯公民个人信息类的犯罪应从严惩治。两高《解释》也正是这一思路的延续,那么,在结合具体案例的基础上,我们可细化剖析在两高《解释》出台后侵犯公民个人信息罪的各类趋势。以下分而述之:

(一)公民个人信息概念有了扩张

行踪轨迹等结合其他信息能够识别出自然人的信息数据是否属于公民个人信息范畴的争议由来已久。2015年7月13日,全国人大法工委出台《对能够识别公民个人身份的电子信息是否是否属于公民个人信息的意见》,明确能够识别公民个人身份的电子信息属于公民个人信息,但未表明这种识别是直接识别还是间接识别。两高《解释》第一条将公民个人信息从过去司法实践中“直接辨识出自然人的信息”扩张为“是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息,包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等”,将公民个人信息的概念予以了扩张。由浙江省永康市人民法院审理的楼惠聪、黄俊杰侵犯公民个人信息案或许可以窥一斑而知全豹。

案例一:2016年9月份以来,楼惠聪、黄俊杰经事先商量,由楼惠聪利用其担任永康市公安局指挥中心协警的便利,使用民警黄伟华的账号和密码登录金华市公安局一点通系统,将十多人的开房记录共计500多条、行踪轨迹共计100多条、同户人员信息等内容提供给黄俊杰,再由黄俊杰卖给他人牟利。案件发生后,浙江省永康市人民法院于2017年8月2日以侵犯公民个人信息罪判处两名被告人各拘役五个月。

案例一中涉及开房记录、行踪轨迹、通信内容等信息在两高《解释》实施前很难被归入公民个人信息之中,并给予刑法保护。两高《解释》实施前后,根据公安部的数据,仅在2017年3月至7月间,各级公安机关在公安部部署开展的打击整治黑客攻击破坏和网络侵犯公民个人信息犯罪的专项行动中,即侦破侵犯公民个人信息和黑客攻击破坏案件1800余起,获犯罪嫌疑人4800余名,查获各类公民个人信息500余亿条。这在很大程度上得益于此。

(二)提供行踪轨迹信息等导致犯罪行为的发生被列入打击范畴

在大数据时代,数据信息成了最宝贵的资源。但其带来的负面影响却是行踪轨迹、开房信息等泄露事件屡屡发生。2013年,多达2000多万开房数据被公开在互联网上,引发隐私和信任危机。2014年2月,涉及的首例诉讼在上海市浦东法院开庭,案件揭示仅在上海市就有86万受害人。究根溯源,泄露源头在于掌握这些信息数据的相关单位。早在2012年,由最高人民法院研究室公布的《关于刑法二百五十三条之一第二款有关内容理解问题的研究意见》已经明确:《刑法》第二百五十三条之一第二款中的“上述信息”,指的是国家机关、金融等相关单位“在履行职责或者提供服务过程中获取的公民个人信息”。2013年4月,两高一部又发布《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》,强化打击侵犯公民个人信息的犯罪活动。

令人遗憾的是,上述相关的意见或通知不仅法律效力位阶较低,也未规定提供行踪信息等导致其他犯罪行为如何认定。那么在两高《解释》出台后,此种情况又有了什么变化?

案例二:2017年1月詹美锋利用在宁波市公安局鄞州分局邱隘派出所大厅值班之机,使用他人数字证书,通过浙江综合信息平台查询赵某1的暂住地及相关信息,并用手机拍摄该信息图片后以彩信方式发送给詹某。詹某获悉后,截取部分信息有偿提供给况松,导致当晚况松至镇海区庄市街道永旺村蒋家32号赵某1暂住房处,用尖刀连续捅刺赵某1数刀致其大出血当场死亡。宁波市镇海区人民法院于2018年4月8日以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月。

实践中,信息数据泄露后导致诈骗、盗窃乃至故意杀人等犯罪行为的现象并不鲜见。如2016年轰动全国的徐玉玉被骗学费后自杀案,曾引发民众极大的愤慨。有观点认为:作为准大学生的徐玉玉们应当培养识别诈骗伎俩的能力。但同年7月发生的清华大学教授被诈骗1760万一案则显示信息数据泄露后导致的犯罪行为与受害人的受教育程度并无关系。两高《解释》第五条第一款、第二款规定:出售或提供行踪轨迹信息被人用以犯罪、知道或应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪而提供的,均构成“情节严重”,且没有数量限制。这在某种程度上是对近年来由公民个人信息泄露造成犯罪行为猖獗的一种司法回应。

(三)即使为合法经营活动而购买大量公民个人信息也构成犯罪

2017年6月1日,与两高《解释》一同生效实施的还有全国人大常委会通过的《网络安全法》。《网络安全法》一方面确立了具有中国特色的“被遗忘权”,另一方面则进一步强调公民个人信息应当以合法方式收集、分析、储存以及转让。换言之,即使为了商业目的、也不得未经被收集者同意向他人购买公民个人信息。与之交相呼应的是,两高《解释》第六条规定为合法经营活动而非法购买公民个人信息的行为也构成犯罪。

案例三:2017年,曾晓钰在广州市天河区“北京奇鱼时代”科技有限公司做销售期间,为拓展业务需要,通过QQ与他人联系互换公民个人信息。同年8月25日,曾晓钰通过网络俞某静提供公民个人信息共计23719条。浙江省平阳县人民法院于2018年4月19日判处有期徒刑七个月,缓刑一年。

目前各国对个人数据信息的保护日趋严格。2018年5月正式实施的欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)被誉为“史上最严格大数据管理法案”,其既在规定数据访问权、被遗忘权、数据可携权等方面有所作为,也赋予监管机构能在欧盟范围内跨区域协作、最高罚款额度在2000万欧元以上或一家公司全球营业额的4%。该法案生效后,包括Facebook、谷歌、苹果等知名科技公司均发布或推出个人信息的管理工具,并加强公民个人信息的转让、储存等政策。因而,以《网络安全法》及两高《解释》为基点打造侵犯公民个人信息类犯罪防控体系是符合当前对信息数据的保护趋势,即使这类信息数据系用于商业目的。

(四)问题提出:大数据时代公民个人信息在刑法保护与正当使用间仍待明确

“网络建构了我们社会新的社会形态,而网络化逻辑的扩散实质地改变了生产、经验、权力与文化过程中的操作和结果”,毫无疑问,两高《解释》的实施与执行意味着对公民个人信息的刑法保护有了强有力的法律依据。但在大数据时代,公民个人信息在刑法保护与正当使用间仍需明确。其体现在:一是《网络安全法》规定经过了处理无法识别自然人的数据信息可被转让等,而两高《解释》将直接和间接识别出自然人的信息数据归集为公民个人信息予以刑法保护。在实践中,“无法识别”和“间接识别”如何认定存在疑难。二是因为一些特定群体如官员、明星等的隐私权应当适应公民的知情权,因此,对该部分群体的公民个人信息处理在刑法保护和正当使用的边界如何划清。三是在国内互联网及互联网金融公司(如阿里巴巴、百度、腾讯、陆金服、拍拍贷等)对公民个人信息的收集、储存、分析上,如何在刑法保护和商业模式创新中保持平衡,亟待研究。

2 类型化制裁:基于互联网金融平台犯罪研究的实证分析

“金钱永不眠”,传统的金融模式摆脱不了长尾效应,即在追求利润最大化的经济驱动下,金融机构如银行更关注中大企业、合格投资者等“红海”之争,而对广阔的小微企业、科创公司、城镇及农村收入不高人群选择性忽视。在普惠金融的理念之下,依托互联网技术及风控产生的互联网金融应运而生。较低的投资门槛、便捷的投资方式、相对高的投资收益等在短时期内为互联网金融平台吸引了大量用户。但是,德国著名社会学家贝克的风险社会理论无时无刻不在告诉我们:在后工业社会,不确定性和无可预见性是技术风险及技术风险而衍生的间接风险的最大特征。[]也就是说,用户无法自行识别或辨别互联网金融平台是否存在问题,互联网金融平台则面临着用户“薅羊毛”的风险。屡屡发生的互联网金融平台跑路、停业乃至公安调查等事件已是佐证。[]根据我们最新收集及统计的数据(▲2-1)显示:在2017年12月至2018年4月期间,包括米利财富、财佰通等在内的231家互联网金融平台已出现问题,其中停业的有153家,占比为66.2%;跑路的有17家,提现困难的有51家,转型的有4家,经侦介入调查的也有6家,且遍布浙江、江苏、上海等多省市。

▲ 2-1 2017年12月至2018年4月的部分问题平台一览表

另外,根据通过公开渠道收集的互联网金融平台遭受经侦调查的案例(见▲2-2),从2017年12月至今,至少已有九家互联网金融平台被公安机关以集资诈骗罪等相关类型化罪名立案调查,分别是米利财富、财佰通、财富中国、善林系、中融民信、城城理财、三三宝利来、唐小僧、联璧金融等。一般认为,互联网金融平台涉及的类型化犯罪主要可分为集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等两类。以下分类型阐述并以浙江省内过往判决的案件为例进行分析。

▲ 2-2 2017年12月至今经侦介入的部分互联网金融平台

(一)非法吸收公众存款罪的类型处理

根据Analysys 易观发布的《中国P2P网络借贷市场趋势预测报告2016-2019》数据显示:2016年中国P2P网络借贷市场规模已达到19712.7亿元人民币,环比增加126.9%,是2011年的203倍。[]庞大的数据背后,是网贷平台的洗牌。根据《2017年互联网金融报告》的数据,到2017年10月末,网贷平台数量已经低于2000家,为1975家。相较高峰时期,减少了43.18%。[]如前所述,减少的原因有许多,包括不限于被刑事处理。而网贷平台常见的涉及罪名为非法吸收公众存款罪,案例四即是其中一例。

案例四:2012年至2015年期间,倪瀚光、朱旭东在义乌市先后设立了“义乌贷”、“15贷”P2P网贷平台,并以年收益20%左右的高额回报为诱饵,通过网贷平台、现场推介会等方式公开向社会不特定公众大量吸收存款。其中,向吴某、李某、蔡某等300名左右的不特定社会公众吸收存款合计人民币127722592.98元,造成投资人损失合计人民币33344302.255元。另外,案件所涉及义乌市德融投资合伙企业(有限合伙)系倪瀚光全额出资成立。

浙江省义乌市人民法院最终以倪瀚光犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑七年;以非法吸收公众存款罪判处朱旭东有期徒刑六年六个月。根据网络借贷平台“三指引一个办法”(分别是《网络借贷信息中介机构备案管理登记指引》、《网络借贷资金存管业务指引》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》),网贷平台的核心业务是作为居间服务中介,为借款人及出借人之间提供包括信息、审核、清算等在内的综合服务。[]然而,实践中普遍存在的自融业务、资金池等模式导致许多平台面临非法吸收公众存款罪的刑事风险。

(二)集资诈骗罪的类型处理

刑法理论认为,非法吸收公众存款罪的升级版即是集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪是一种行为犯与结果犯、抽象危险与实际损害间的关系。这其中,证明“以非法占有为目的”是区分两罪的关键所在。[]下面以温州市鹿城区人民法院审理的一起网贷平台集资诈骗案为例进行解析。

案例五:2013年11月开始,陈财锦为向社会进行融资,通过其经营的如通公司设立“如通金融”P2P网络借贷平台的方式,并借助公共媒介进行宣传,向被害人承诺高额收益。骗取大量被害人通过线上和线下两种充值方式向网贷平台投入资金,并对陈财锦发布的虚假借款标的进行投标,但实际被害人投入的资金都是进入陈财锦控制的私人银行账户,由陈财锦个人使用。经审核,“如通金融”P2P网络借贷平台有1108户投资者与公司未结清业务往来,包括488户投资本金损失共计人民币16500720.86元。温州市鹿城区人民法院于2017年11月1日以集资诈骗罪判处陈财锦有期徒刑十一年。

案例五中,行为人陈财锦并非将从“如通金融”平台中非法吸收的资金用以生产经营活动或投向实体经济,而是转入个人账户使用,其行为符合2011年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定,具有非法占有的目的,因此构成集资诈骗罪。

(三)问题提出:大数据时代互联网金融平台刑事类型化处理亟待明确完善

2018年是打击互联网金融刑事犯罪的“大年”。2018年2月24日,处置非法集资部际联席会议在北京召开;同年6月21日,国务委员、公安部部长出席召开全国公安机关2018年打击非法集资犯罪专项行动部署,强调要以互联网金融领域非法集资等为核心重点打击人民群众反映强烈、社会影响恶劣、涉及人数众多的非法集资。在以打击为关键词的专项行动中,也应当关注当前互联网金融平台刑事类型化处理的缺陷:第一,2013年是互联网金融的元年,在之后的五年时间内,互联网金融平台由粗放管理、野蛮生长到风险管控、规范监管。在“三指引一办法”出台之前,互联网金融平台普遍存在资金池问题,这类情况能否一概被认定为涉嫌非法吸收公众存款罪?这一情景在互联网金融平台备案一次次延期之下更为现实。第二,最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》虽然明确了携带集资款逃匿、肆意挥霍集资贷款,致使集资款不能返还等八种情形下可认定为“以非法占有为目的”,但在实践中,仍存在将行为人案发后无法归还所募集资金“一刀切”扩大解释为非法占有目的。第三,互联网金融平台涉及的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等均为涉众型犯罪。在侦查机关、检察机关和审判机关仍未摆脱 “指标考核”的语境下,如何确定打击范围?另外,非法集资类犯罪参与集资的人员是否为受害人、是否应通知到位等技术性问题也有待解决。

3 路径选择:大数据时代数据网络犯罪的新问题及刑事防治对策研究

相对于被频繁提及、研究的侵犯公民个人信息类犯罪及互联网金融平台犯罪问题,大数据也带来了新问题。这些新问题要么是近期出现,要么还未受到广泛关注,其中典型的是虚拟货币(又称代币、ICO)类犯罪及套路贷。

2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称七部委《公告》),明确:代币发行融资是指融资主体通过违规发售等方式向投资者筹集比特币、以太币等虚拟货币,其实质涉嫌金融诈骗、非法集资等犯罪。这意味着未经许可向社会公开发售所谓虚拟货币(ICO)的行为本质上都是犯罪行为。另一方面,2018年3月18日由浙江省高院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅公布的《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》表明:对互联网金融平台中可能涉及的“虚增债务”、“签订虚假借款”、 “制造资金走帐流水”、“肆意认定违约”、“转单平帐”等方式非法占有他人财物的行为,均可能被认定为套路贷并以刑事处理。这些涉数据网络的新型犯罪所带来的新问题不容忽视。第一,早在2013年,中国人民银行等五部委已发布《关于防范比特币风险的通知》,将比特币视为一种特定的虚拟商品。同时,比特币在国际市场上已流通,甚至有部分国家如菲律宾认可其为合法支付系统。因此,就刑法理论而言,以非法集资类犯罪囊括比特币等交易活动并不完全符合实际情况。第二,囿于指标办案及新类型案件把握不足等原因,办案部门在涉数据网络犯罪的套路贷案件出现后,往往采取“胡子眉毛一把抓”的方式,有打击范围过宽的嫌疑。对于部分仅提供帮助行为的,是否均以刑事手段处理有待商榷。

在大数据语境下,如何面对侵犯公民个人信息类犯罪、互联网金融平台犯罪、以及新类型涉数据网络犯罪等带来的疑难杂症?我们认为:对于侵犯公民个人信息类犯罪,应当层次分明,平衡公民个人信息刑事保护和正当使用间的关系;对于涉互联网金融平台类犯罪的,则应秉承宽严相济的刑事政策,在刑法作为最后一道防线的基础上,鼓励科技、商业模式的创新;对于涉数据网络的新类型犯罪,则应在有所作为的前提下,按照罪刑法定原则,准确把握案件定性及刑事处理手段。

(一)层次分明,完善立体的公民个人信息刑事保护体系

“大数据是利害攸关的,它将重塑我们的生活、工作和思维方式”,在信息数据化时代,数据是增长最快的战略资源,每个人的一切都可以用数字化的形式予以呈现、量化、记录乃至分析、运用。基于此,公民个人信息遭遇的是大规模泄露和商业使用。两高《解释》将公民个人信息的概念扩充至直接辨识出自然人的示名性数据和间接辨识出自然人的隐名性数据,值得肯定。然而,在实践中,出于科技创新和商业模式变革的需求,阿里巴巴、腾讯、百度(BAT)等单位或公司拥有海量的公民个人信息,对这些庞大数据流的收集、存储、挖掘、关联性分析、转让或买卖等行为的界定至关重要。其一,应当明确公民个人信息在被数据清洗后的转让行为不涉嫌侵犯公民个人信息。两高《解释》中公民个人信息的范畴扩张并不意味着与自然人(用户)相关联的所有数据都系公民个人信息。我们认为:能够结合其他硬件设备、分析软件等辨别出具体个体的数据属于公民个人信息,比如在天猫的注册账号、购物习惯等就应认定为公民个人信息,而对浙江省天猫用户在一段时间内的购物习惯分析则不属于两高《解释》所规制的公民个人信息,可允许在浙江大数据交易中心、贵阳大数据交易所等场所交易。其二,应当对上述存储有巨量公民个人信息的单位或企业规定必要的网络保护规则,以防公民个人信息遭到恶意泄露。2018年6月27日,公安部发布《关于网络安全等级保护条例(征求意见稿)》,该征求意见稿要求网络运营者应按照网络安全等级保护制度要求,采取必要的措施管控云计算、大数据、人工智能、物联网、工控系统和移动互联网等新技术、新应用。如果管理不善造成公民个人信息泄露等事件的发生,网络运营者应承担相应的行政责任乃至刑事责任。

另外,隐私权(即生活安宁权、个人信息保密权、私人通信保密权等)的保障需要也推动了公民个人信息的刑法保护。但是,对于官员、明星等特殊群体的公民个人信息保护则应在隐私权、民众知情权和公民个人信息的刑法保护间取得平衡。简言之,官员等群体在工作时间应受到社会监督,对通过法律允许手段获取的公民个人信息,并不在刑法保护的范围之内。如行为人采取安装定位器跟踪车辆行踪、秘密安装针孔摄像装置录制小视频等方式搜集上述群体的公民个人信息,则构成侵犯公民个人信息罪。比如浙江省台州市黄岩公安分局办理的原台州市公安局民警池某跟踪偷拍其上级黄岩区公安局副局长周某某涉嫌侵犯公民个人信息罪一案。

(二)宽严相济,构建综合的互联网金融平台犯罪防控制度

与企业生命周期一样,互联网金融平台也在经历上升期、高峰期、平稳期和低潮期。对其监管也在粗放中精细,2016年4月13日,银监会印发《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》;同年8月17日,银监会、工业和信息化部、公安部等多部门出台《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》;2017年12月8日,P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室公布《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,对整改验收过程中的部分具体问题进行了解释说明。

然而,许多互联网金融平台在监管新政出台前后都不同程度存在刑事风险。2010年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称最高法《解释》)明确构成非法集资类犯罪的四个构成要件即“未经允许”、“公开宣称”、“承诺还本付息”、“面向社会不特定对象”,而在实践中,大部分互联网金融平台都难以摆脱“未经允许“、“自融”、“资金池”等阴影。2018年6月14日,浙江省杭州市西湖区互联网金融风险排查和整治工作领导小组办公室发布的《西湖区网贷机构整改预验收工作方案》也正是为了解决网贷机构经营范围中的“网络借贷信息中介”问题。为此,针对互联网金融平台过去存在的合规及刑事风险问题,宜提倡宽严相济、构建综合的互联网金融平台犯罪防控制度。第一,应对互联网金融平台过往的“历史问题”应当区别对待。对在验收前存在的非法集资问题,比如虽符合非法吸收公众存款的四要件、但互联网金融平台经审查后能够平稳过渡、良性运营的,不宜刑事介入。对于互联网金融平台在验收备案前发生的“爆雷”征兆,则应加强行政管控与刑事手段的衔接。第二,对“非法占有为目的”应严格限定推定、不应扩大解释。最高法《解释》第四条规定了非法集资中“非法占有为目的”的八种推定方式,对行为人主观上是否具备“非法占有为目的”,应当根据主客观相统一原则加以综合分析认定,不能一概将行为人案发后无法归还募集资金的情况认定为集资诈骗罪,以防再次出现类似吴英案等引起社会争议的案件。第三,对于互联网金融平台的犯罪案件,不应预设办案指标,对参与程度不高的、或仅提供帮助行为的帮助犯等,应当不采取强制措施或者及时变更为非羁押的强制措施。此外,互联网金融平台犯罪涉及的人员是否是受害者亦有争议。我们认为:参与非法集资类人员与刑法意义上的受害者有区别,对参与者应通过及时发布新闻、通报等形式保障知情权。

(三)有所作为,打造涉数据网络新类型犯罪的刑法规制措施

据中国互联网络信息中心于2018年1月发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2017年12月,我国网民规模达7.72亿,普及率达到55.8%,超过全球平均水平(51.7%)4.1个百分点,超过亚洲平均水平(46.7%)9.1个百分点。[]毋庸置疑,在互联网使用已极为普遍的情境下,以新思路应对数据网络新类型犯罪就显得尤为迫切。

当前两类新类型犯罪值得研究,分别是涉区块链、虚拟货币(ICO)类犯罪及套路贷犯罪案件。其一,涉区块链、虚拟货币(ICO)类犯罪案件与传统的互联网金融平台犯罪有所不同。在七部委《公告》之后,擅自发行比特币等虚拟货币已涉嫌构成犯罪。当发行的为比特币等在国内外已有一定影响力的虚拟货币,这与司法实践中行为人自设网站、平台进行黄金白银期货市场交易类似,可能构成非法经营罪;当行为人系以虚拟货币为噱头违规发售、对外实际进行融资活动时,则可能构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪;当行为人以推销虚拟货币为名义,要求参加者以缴费费用或者购买虚拟货币等方式取得加入资格,并且按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加以骗取财物,则可能构成组织、领导传销活动罪。其二,对涉及套路贷等类型的数据网络犯罪案件,应根据犯罪的本质以及罪行法定的原则,明确刑法制裁的依据所在,严格根据行为人在犯罪活动中的地位、作用等作出罪与非罪的区分,提倡多元化惩处。对一些社会危害性较小、主观故意并不明显的违法案件,应多考虑走行政处罚的途径。不能动辄以刑法手段介入经济纠纷。总之,刑法作为社会防御的最后手段,是调整人民行为的最后防线,其属性必然要求准确和严厉型。相关部门也应及早出台相关监管原则和政策,对科技创新或商业模式创新的则应有一定的容错,对造成社会严重危害、构成犯罪的行为则应严厉打击,以适应数据网络的发展需要。

相关引用:

1.参见程啸:《论大数据时代的个人数据权利》,《中国社会科学》2018年第3期,第103页。

2.参见汪勇专:《对金融数据犯罪刑法可以说不》,《检察日报》2016年1月11日。

3.参见于志刚、李源粒:《大数据时代数据犯罪的制裁思路》,《中国社会科学》2014年第10期,第102页。

4.见浙江省永康市人民法院(2017)浙0784刑初763号刑事判决书。

5.参见中华人民共和国中央人民政府官网:http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/18/content_5211559.htm。

6.见宁波市镇海区人民法院(2017)浙0211刑初482号刑事判决书。

7.参见石聚航:《侵犯公民个人信息罪“情节严重”的法理重述》,《法治研究》2018年第2期,第62页。

8.参见裴炜:个人信息大数据与刑事正当程序的冲突及其调和,《法治研究》2018年第2期,第43页。

9.见浙江省平阳县人民法院(2018)浙0326刑初312号刑事判决书。

10.曼钮尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,社会科学文献出版社2001年版,第569页。

11.参见陈兴良:《风险刑法理论的法教义学批评》,《中外法学》2014年第1期,第105页。

12.本文中的互联网金融平台主要是指网贷平台。

13.参见闻志强、杨亚南:《互联网金融的行政监管与刑法规制——以非法集资类违法犯罪行为为视角》,《刑法论丛》(2017年第2卷),第47页。

14.见《中国P2P网络借贷市场趋势预测报告2016-2019》。

15.见《2017年互联网金融报告》。

16.见浙江省义乌市人民法院(2016)浙0782刑初3187号刑事判决书。

17.参见汪政:《互联网金融合规指南与法律政策指引》,中国法制出版社2018年5月第1版,第53页。

18.参见薛文超:《监管时代互联网金融犯罪的实务问题》,《刑法论丛》(2017年第1卷),第31页。

19.见浙江省温州市鹿城区人民法院(2017)浙0302刑初661号刑事判决书。

20.王克明:《大数据战略与文化价值创造—兼评涂子沛《大数据》所蕴含的文化经济思维》,《理论研究》2014年第2期总第322期,第58页。

21.见第41次《中国互联网络发展状况统计报告》。